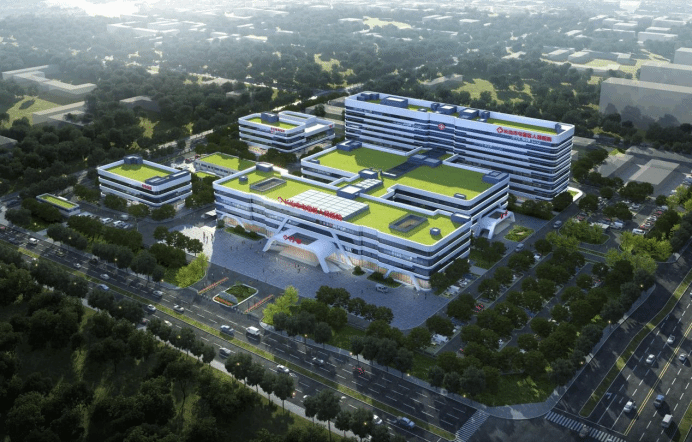

在长治市屯留区,一项关乎群众健康的省级重点民生工程——屯留区人民医院新院区建设项目正在加紧建设。该项目由山西建投三建集团以EPC模式总承包,总建筑面积7.99万平方米,包含新建门诊楼、医技楼、住院楼、业务附属用房、传染病楼、地下建筑及辅助建筑等。项目建成后,将极大提升屯留区医疗卫生服务能力,为守护群众生命健康筑牢基石。

匠心设计 打造现代医疗空间

项目设计深度融合绿色、高效、人文三大核心理念,通过系统性技术整合打造现代化医疗空间。建筑主体采用高挑空框架结构,核心区设置四层通高采光中庭与智能调节天窗系统,实现自然光梯度渗透与气流组织优化,显著降低照明能耗。门诊大厅以819平方米的开放式布局形成“医疗街”主轴,通过三维连廊系统有机串联门诊、医技、住院功能板块,实现医患分流与洁污分离。外立面创新采用可呼吸幕墙系统,铝板幕墙与可开启铝合金窗的组合配合弧形倒角设计,形成动态通风效应,整体建筑能耗较传统医院降低15%。

在医疗专项设计中,洁净区域采用高效过滤器与层流通风系统,结合数字化手段模拟优化空间布局与气流组织,为手术室等场所创造严格洁净环境;辐射防护区域采用含硼硫酸钡砂浆与铅板复合屏蔽体系,通过0.37米厚防护墙体将辐射泄漏量严格控制在标准值之内;污水处理集成MBR膜生物反应器与臭氧催化氧化工艺,配套智能在线监测系统,确保出水COD值符合标准。此外,项目还前瞻性预留光伏屋面并网接口与中水回用管网,为打造近零能耗医院奠定技术基础。

攻坚克难 守牢安全发展底线

在工程建设初期,深达12米的综合楼基坑,其边坡稳定性是首要安全课题。项目团队在北侧和东侧采用土钉墙与预应力锚索相结合的复合支护工艺,通过密集布置短钢筋锚固土体形成整体受力结构,辅以深入稳定地层的预应力锚索提供主动拉力,实现支护刚度增强与位移有效控制的双重目标;施工严格执行分层开挖、先撑后挖原则,每层开挖后立即进行支护施工,并通过划定堆载禁区等措施,严格控制周边荷载;建立完善的监测体系,布设多个测斜孔和沉降观测点,开展90余次高频次变形监测,确保边坡变形全程处于可控范围,为后续工程奠定了坚实的安全基础。

面对门诊楼19.85米高中庭采光顶高支模体系失稳及大荷载风险,项目团队运用有限元分析技术建立三维计算模型,系统模拟钢管、模板等构件的受力特性,通过全面评估材料性能、荷载组合及边界条件,优化架体构造设计,提升支撑体系的整体稳定性和抗风能力;组织专家论证会,重点复核立杆间距、水平杆步距等关键参数;在架体搭设过程中,布设沉降观测点进行全过程变形监测,同时严格执行“三检制”验收程序,重点把控立杆垂直度、扣件扭矩等指标,实时掌握架体安全状态。通过上述系统性管控措施,该高支模工程最终实现零安全事故,为同类超高支模施工积累了宝贵经验。

精细管理 驱动工程提质创效

项目部将精细化管理贯穿项目建设全过程,以成本为核心,强化过程控制,追求效益最大化,成效显著。

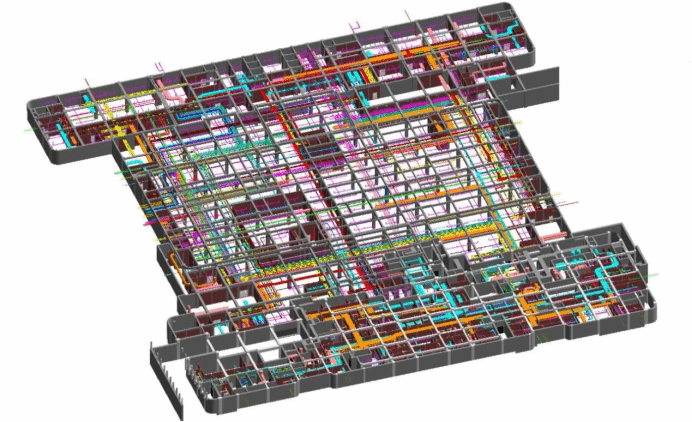

项目团队充分发挥EPC总承包的全过程管控优势,在设计阶段即实施精益管理创效。通过组建“设计+施工”联合工作组,运用BIM技术开展全专业协同设计,累计优化解决图纸问题近200处,实现设计施工一体化融合,直接降低施工变更成本1.3%,缩短工期26天。针对医疗建筑特有的复杂机电系统(涵盖给排水、消防、智能化、医疗气体等9大专业),采用“BIM+模块化”施工策略,先通过三维激光扫描建立实景模型,再运用BIM技术进行管线综合排布优化,最终形成装配式施工方案。该方案使管综净空提升0.6米,管线交叉点减少12.5%,实现有限空间内各系统的高效集成与艺术化呈现,提高机电工程一次安装合格率。

在施工组织方面,团队基于总工期网络图精准识别关键线路,针对门诊楼南侧回填土方量大的特点,创新利用西侧附属楼场地时空差实现土方动态平衡——将附属楼开挖土方暂存用于综合楼基坑回填,减少倒运量2.6万立方米,节约购土成本20万元,同步缩短关键线路工期12天。

在工艺工法方面,团队优选盘扣式脚手架提升搭设效率27%;创新采用花篮式悬挑架实现减重25%且零结构破坏;应用方圆扣加固体系使梁柱节点施工合格率达100%;全面推行可周转材料,透水砖、装配式围挡等周转率达65%以上,综合降低施工措施费23%。

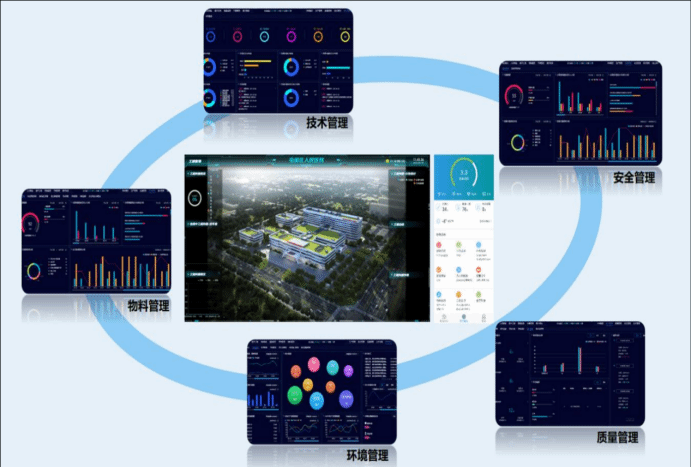

在数字化应用方面,部署数字建造管理平台,集成技术、质量、安全、物料等功能模块,实现设计变更5分钟内全流程响应,质量隐患1.5小时闭环整改,物料流转误差控制在2%以内,整体管理效率提升20%,打造了“数据驱动、实时协同”的新型建造范式。

目前,项目进展顺利,门诊楼、医技楼外装完成90%,住院楼二次结构完成85%,业务附属用房等外装完成80%,传染病楼与污水处理站已封顶,地下车库空调主管安装完毕。

下一步,项目团队将继续以创新突破为引擎,以精细化管理为抓手,全力以赴推进后续工程建设,确保优质高效履约。