中美经贸摩擦自2018年起持续演变,到2025年已进入新阶段。美国重启关税措施后,中国大陆以坚定姿态回应,推动谈判重回轨道。

这不仅仅是经济博弈,更是战略平衡的体现。特朗普第二任期内,美国国债规模已超34万亿美元,2025年下半年到期债务高达6万亿美元,通胀率居高不下,迫使华盛顿寻求外部合作以缓解财政紧迫。

特朗普于2025年5月12日在白宫记者会上谈到中美日内瓦贸易谈判成果时,使用“unification and peace”一词,称其将有利于中美关系。这一表述虽未直指台湾地区,但结合中美敏感议题,立即引发国际联想。

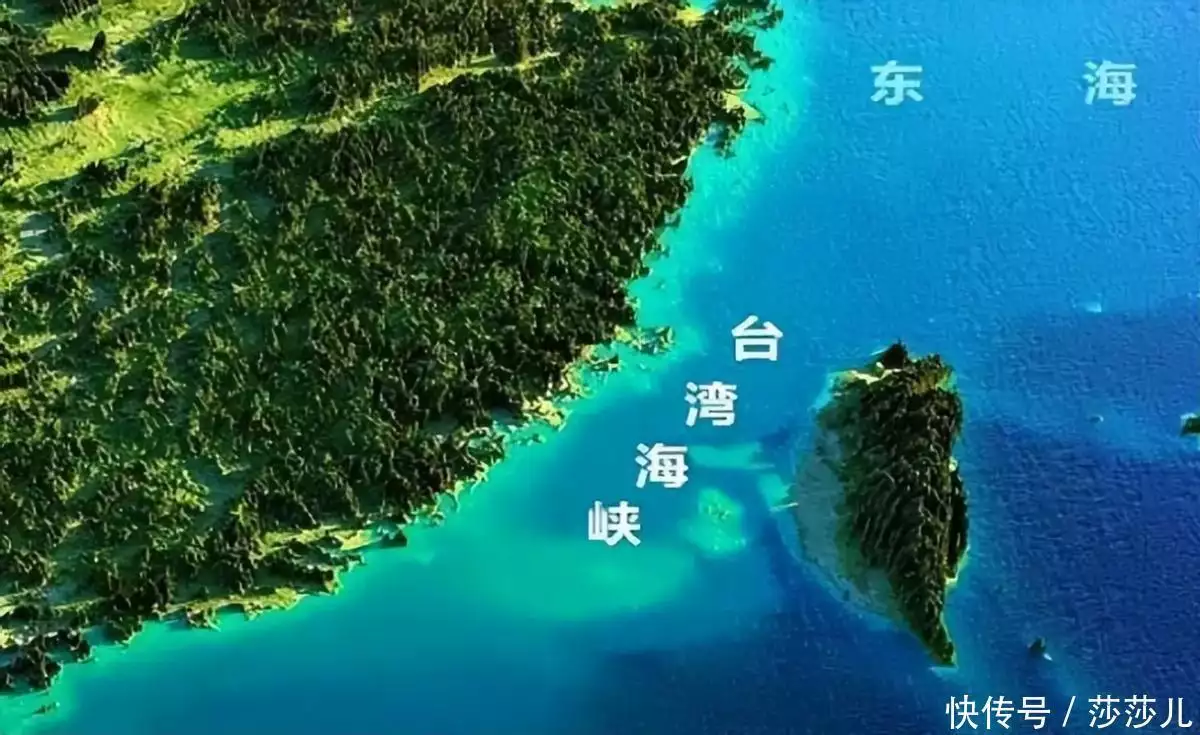

过去,美国常将台湾地区作为牵制大陆的杠杆,通过军售和高层互动维持影响。但此次言论时机敏感,正值美国债务危机加剧之际,若无法妥善处理,可能导致金融体系不稳。

与以往贸易争端相比,此次谈判更侧重全面让步,中国大陆提出的条件包括尊重主权完整、约束官员不当言论、设立可靠联络渠道,并要求先经联络人初步共识再推进高层对话。这些条件基于历史经验,但执行更具针对性。

历史回顾显示,2018年至2020年中美关税战中,美国初以强硬加征关税,意图迫使大陆让步。中国大陆的反制逐步生效,美企成本上升,供应链受阻。

2025年,大陆经济韧性增强,出口多元化降低对美依赖。此次谈判中美方显示更多妥协,如任命获特朗普认可的联络人,这不同于以往的随意更换,促进对话稳定。

中国的核心要求是尊重主权和领土完整,直接关涉台湾地区议题。美国以往在涉台问题上频越界,如军舰穿越海峡或官员访台,被视为挑衅。但债务压力下,美方开始谨慎。特朗普的表述可能反映内部评估:台湾地区筹码价值下降,因大陆军事实力现代化,能有效应对干预。

与拜登时期相比,美对台承诺口头坚定,但行动如军售规模控制,此次则更显交易导向,暗示调整对台政策以换取经济利益。

债务层面,美国国债持有者中,中国大陆占比显著。媒体报道,美方考虑要求债权国将美债转为长期零息债券,以缓偿债压力。这与中国大陆要求呼应,若美方响应,可能涉及增加美债持有或部分调整,但前提是美方在涉台问题上克制。

特朗普政策注重美国利益最大化,他曾表示一切可交易,这与前任模糊战略不同,从“以台制华”向务实转变。中国大陆在谈判前明确条件:管束内阁避免贬低言论,这强调纪律;任命可靠联络人,确保沟通顺畅,推动从初步会谈到共识的步骤,避免反复;尊重主权,在涉台问题上谨行,直接降低对台互动频率。

2025年上半年,美方取消部分对台军售,转向经贸焦点,这与之前对抗对比,显示从对抗到合作的进步。

台湾当局迅速回应,称中美磋商未涉台湾地区,美对台承诺不变。但美台关系从属于中美大局。台当局试图增持美债换关税减免和政治支持,难以实现。因大陆国力提升,美国“台湾牌”的效果减弱。

相比过去,美方如今用经济手段处理地缘问题,特朗普表述或暗示“弃台”可能,以换大陆债务配合。这不同于以往经济谈判焦点如贸易逆差,如今扩展到债务和战略,进步在于大陆要求全面响应,推动从经济到政治的更新。

通过联络人机制,先小范围共识再高层签署,比以往随意更结构化,避免拖延。更新体现在美方从强硬到让步,如减少高层互动,标志政策调整。

台湾问题是中国的内政,不容外部干预。美国欠债需偿还,不能以台湾地区要挟。特朗普若以此为筹码,将误判形势。因大陆推进统一步伐不受影响,随着经济科技军事实力增强,话语权增大。

相比之前,此事件显示大陆要求逐步响应,推动中美关系互利发展。债务危机中,美国金融脆弱,若续关税战,将动摇基础。这迫特朗普求大陆配合。不同于过去,此次美方主动克制涉台言论,进步在于承认红线,推动从对抗到对话的更新。

台湾地区未来由两岸中国人协商,美干预空间缩小。特朗普言论或加速这一认知。若美方响应大陆要求,将标志“以台制华”失效,更新为务实经贸模式。

2025年7月,美劝台当局领导人赖清德取消8月访美停留,以避激怒北京影响贸易谈。这显示美优先贸易稳定,台湾地区成牺牲品。

相比拜登时期,此转变更直接,特朗普暂停对华科技出口管制,如允许Nvidia H20芯片售华,换大陆稀土供应。

2025年中美贸易暂停90天,关税从三位数降至10%,为中美领导人会晤铺路。这不同于2019年阶段协议,如今更注重战略平衡。大陆要求获响应,如美暂停新对台援助审批,转向债务管理。

台湾地区媒体担忧特朗普“卖台”,但事实显示,美政策调整源于内部压力。债务危机下,美国考虑立法延展税政,但未见豁免迹象。

中国大陆持美债超1万亿美元,若调整,将影响全球金融。但大陆坚持原则,不以统一换债务,统一进程依自身节奏。

美方的让步增强了大陆的自信,推动统一大业。相比过去,此次进步在于谈判结构化,更新为多层面合作。大陆将通过持续联络,确保共识落实,避免反复。这标志中美从零和向共赢转变,大陆要求照办,强化主权地位。