盛夏时节,绿意环绕的河津市第二污水处理厂内,现代化设施正高效运转,经处理后的清澈尾水源源不断汇入汾河。该项目是山西省“一泓清水入黄河”重点工程,由山西建投六建集团承建,占地120亩,建设内容包含22个单体以及道路硬化、厂区绿化工程等,设计日处理污水能力达3万立方米。项目提前5个月实现通水试运行,目前出水水质各项指标稳定优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准,显著缓解了河津市生活污水处理压力。

创新攻坚 高效建设打造优质工程

项目效果图

在前期筹备阶段,项目团队围绕污水系统布局优化、水质动态预测、地质条件勘察等环节开展系统工作。通过组织专家论证会反复推敲管网设计方案,确保系统布局科学合理;联合专业机构开展水质监测并建立预测模型,为工艺选型提供数据支撑;补充关键点位地质勘探数据,全面掌握工程基础条件,有效降低施工风险。经过多轮集中完善,最终形成科学合理、可操作性强的实施方案,为后续施工提供了坚实的技术支撑。

在低氧曝气A²/O池及二沉池施工中,项目团队面对大体积混凝土易开裂、施工缝渗漏等难题,采用超长混凝土结构无缝施工技术,通过优化混凝土配合比设计,实施分层连续浇筑工艺,并全程监测混凝土内外温差,有效保障了浇筑质量。同时,团队科学调配施工资源,连续72小时不间断作业,一次性完成7300平方米筏板、5600立方米混凝土的浇筑任务,不仅大幅缩短了关键线路工期,还避免了传统分段浇筑可能导致的渗漏隐患,为后续设备安装和水池闭水试验奠定了坚实基础。

技术赋能 实现运营提质增效降本

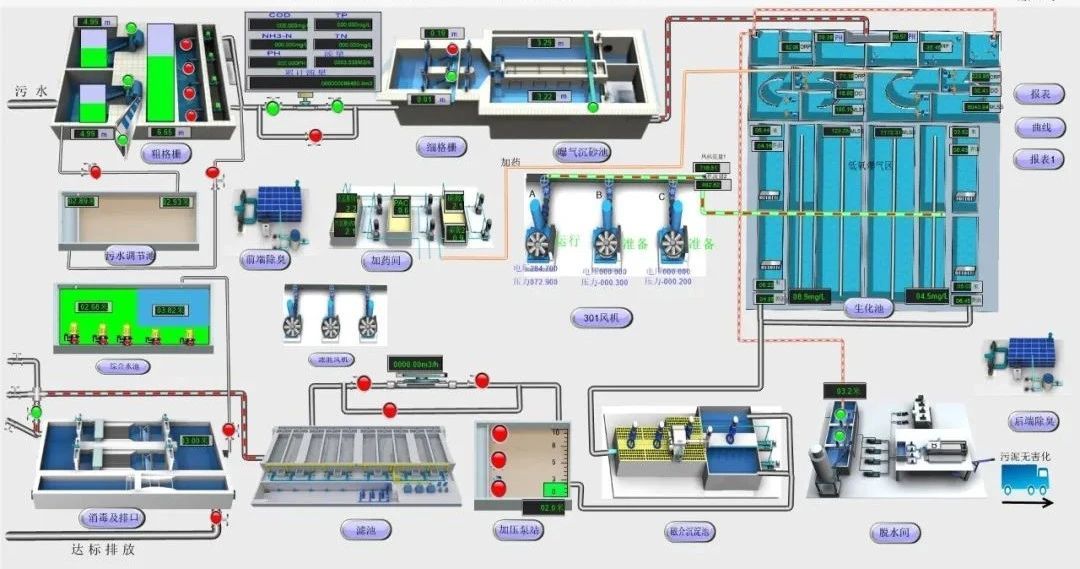

自动化控制系统

项目通过BIM技术实现施工全流程的精细化管理。在管线网络施工中,BIM碰撞检测功能提前识别潜在问题,减少返工率30%。通过三维可视化模拟土方开挖与回填过程,精准计算各阶段土方需求量,根据实时施工进度动态调整土方调配方案,减少二次倒运、堆场占用,使土方浪费率降低18%,人工成本缩减25%。同时,BIM系统集成碳排放监测数据,实时计算机械作业、材料运输等环节的碳排放量,形成可视化碳足迹热力图并自动优化施工方案,通过调整机械组合、减少材料周转距离等,提升施工效率35%,降低碳排放22%,节约投资18%。

项目深度融合物联网、大数据与人工智能技术,构建起“有感知、能预警、会决策”的智慧水务管控体系。通过遍布厂区的物联网传感器网络实时监测pH值、COD、氨氮含量等水质指标,数据实时传输至边缘计算节点进行预处理。结合GIS三维可视化技术,系统将水质数据与管网位置精准对应,通过大数据分析引擎快速识别异常并定位问题,触发预警机制。AI决策系统则基于历史数据和实时工况,自动优化加药量、曝气时长等工艺参数,管理人员通过三维可视化界面快速响应,形成闭环管理。这一体系实现了从数据采集到智能调控的无缝衔接,在大幅提升污水处理效率的同时,降低了运维成本。

此外,项目团队大力推广装配式建造技术。桩基采用高强混凝土预制管桩,通过科学统筹施工顺序,使桩基工程较原计划提前60天完成;厂区雨水井、污水井、阀门井等大量采用混凝土预制构件进行现场装配,显著减少了现场湿作业时间和人工依赖,大幅提升了整体施工效率。

循环体系 护航母亲河水清岸绿

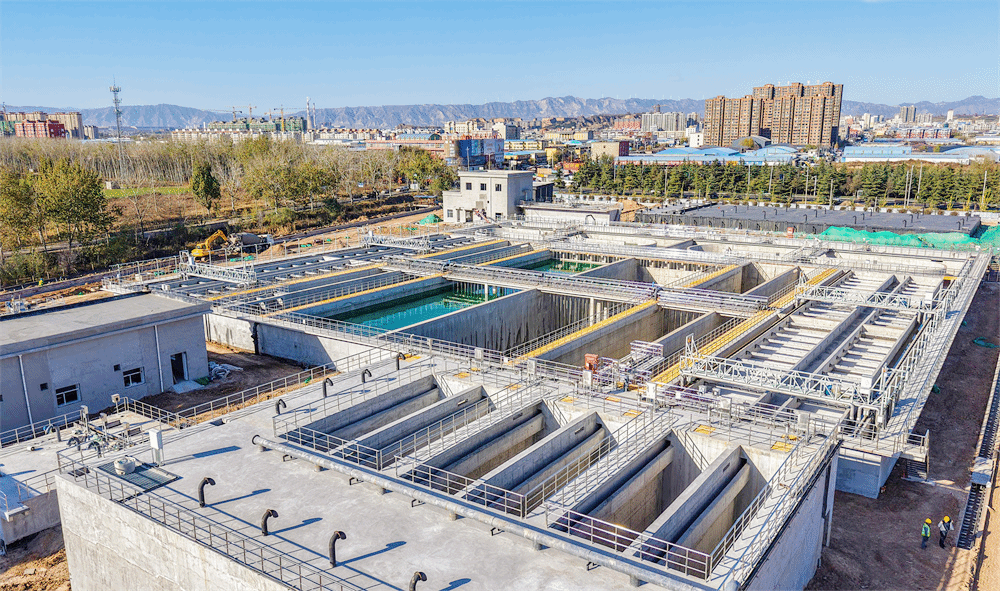

项目功能区航拍

项目团队着力构建“污水处理—污泥处置—水资源保护”全链条循环体系,为汾河生态筑起坚实屏障。在污水处理环节,采用“低氧曝气A²/O+磁混凝沉淀池+LCD滤池”工艺:先用低氧曝气池的微生物分解污水污垢,然后用磁混凝池快速沉淀污物,最后通过LCD滤池过滤残留杂质,不但使得出水水质优于污水排放一级A标准,还实现年节省运行费用超200万元的经济效益。

在污泥处理环节,项目采用“叠螺+高压带式一体化深度脱水”工艺,通过螺旋挤压初步脱水和高压带式二次压滤,将污泥含水率降至60%以下。脱水后的污泥直接送至生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处置,实现污泥“零填埋”目标,既节约了填埋用地,又实现了资源化利用。

在水资源保护环节,项目通过完善新耿街东侧片区污水管网,将污水收集率提升至98%,大幅减少了污染物直排。这些收集的污水经过“超滤+反渗透”双膜工艺深度处理后,每天可产出2万吨高品质再生水,用于城市道路清洗和工业冷却,使水资源循环利用率突破60%,为区域绿色发展提供新动力。此外,配备的1万立方米污水调蓄池,可有效收集日降雨量10毫米以下的初期雨水溢流,显著减轻其对汾河的污染冲击。

项目进入试运行阶段

下一步,项目团队将重点推进设备联调联试工作,持续优化工艺参数,确保系统稳定高效运行,为项目高质量收官提供坚实保障。