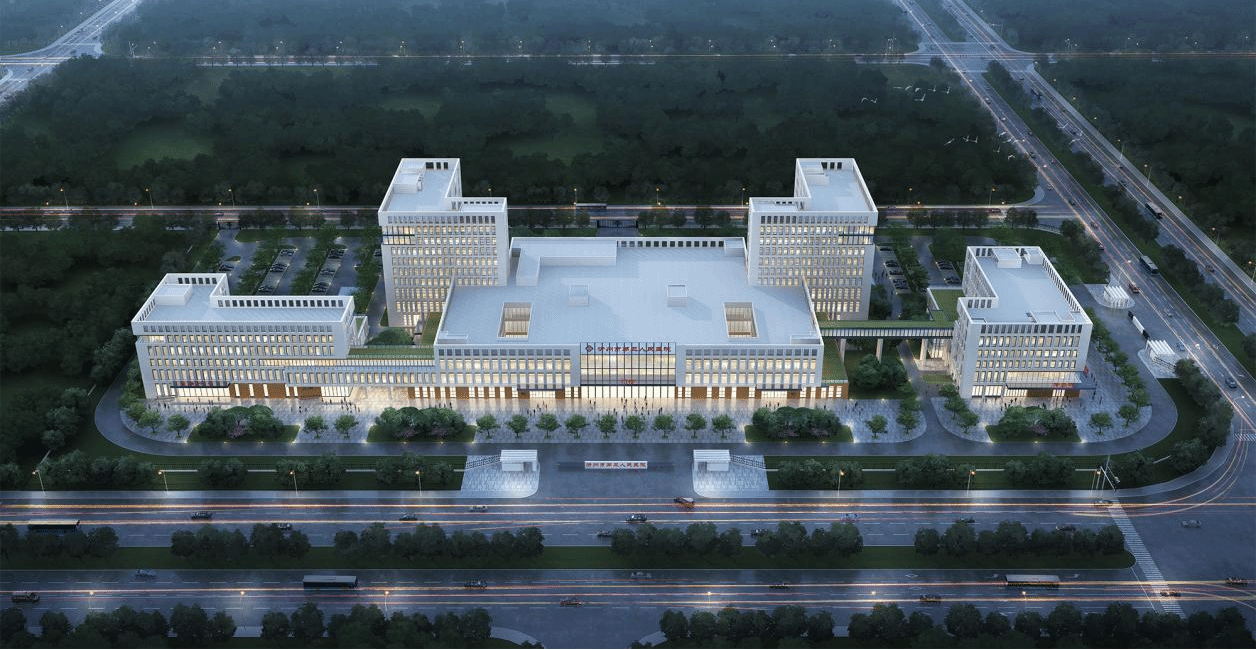

在山西建投二建集团承建的忻州市第三人民医院项目现场,工人们正紧锣密鼓地进行精装修和机电安装。阳光透过玻璃幕墙洒进大厅,抛光完成的地面光洁如镜;走廊里,电工们忙着调试照明系统,一盏盏LED灯渐次亮起……整个工地井然有序,机器的轰鸣声与工人的交流声交织,呈现出一派繁忙而高效的景象。

该项目一、二标段涵盖体检保健中心、综合楼、传染科综合楼三个单体,总建筑面积达84987.51平方米,建成后将大幅提升区域医疗服务能力,优化医疗资源配置,为当地居民提供更优质的医疗保障。

攻坚克难 精细管控保质量

综合楼施工刚起步,团队就遇到了深基坑这块“硬骨头”——开挖深度大、地下土层松软多变,还面临地下水渗透风险、施工安全和工期压力等多重考验。面对挑战,项目团队对技术、经济两个维度进行比选,优化施工方案,采用水泥粉煤灰碎石桩加固地基,针对不同的地质情况,分别选用灌注桩+预应力锚索、土钉墙两种支护形式。这套组合方案就像给基坑穿上“防弹衣”,实测位移控制在3毫米以内,不仅实现安全生产零事故,还节省用地2300平方米、缩短工期20天,综合节约成本12.4万元。

在精装修环节,特别是大型公共空间的吊顶工程上,如何将各类末端设备在石膏板、铝合金金属板、铝扣板等多种材质的吊顶上排布得既精准合理又美观大方,是项目面临的关键课题。对此,土建、安装、装饰、设计等专业团队紧密协同,在面积较大的石膏板吊顶区域,创新性地应用了悬浮吊顶、回型吊顶形式,巧妙搭配隐藏式或明装式线形灯带,营造出富有层次感的视觉效果。为确保方案可行性,团队先选取典型区域制作实体样板段,通过实际施工验证设备排布和工艺细节。

在此基础上,项目现场设立质量样板展示区与数字化工艺展馆,将优化后的节点做法进行可视化展示,并开展全员技术交底,确保施工标准统一。扎实的质量管理使项目荣获忻州市优质结构工程奖,并通过山西省优质结构评价验收,为同类工程提供了可复制的经验。

数字赋能 精准施工提效能

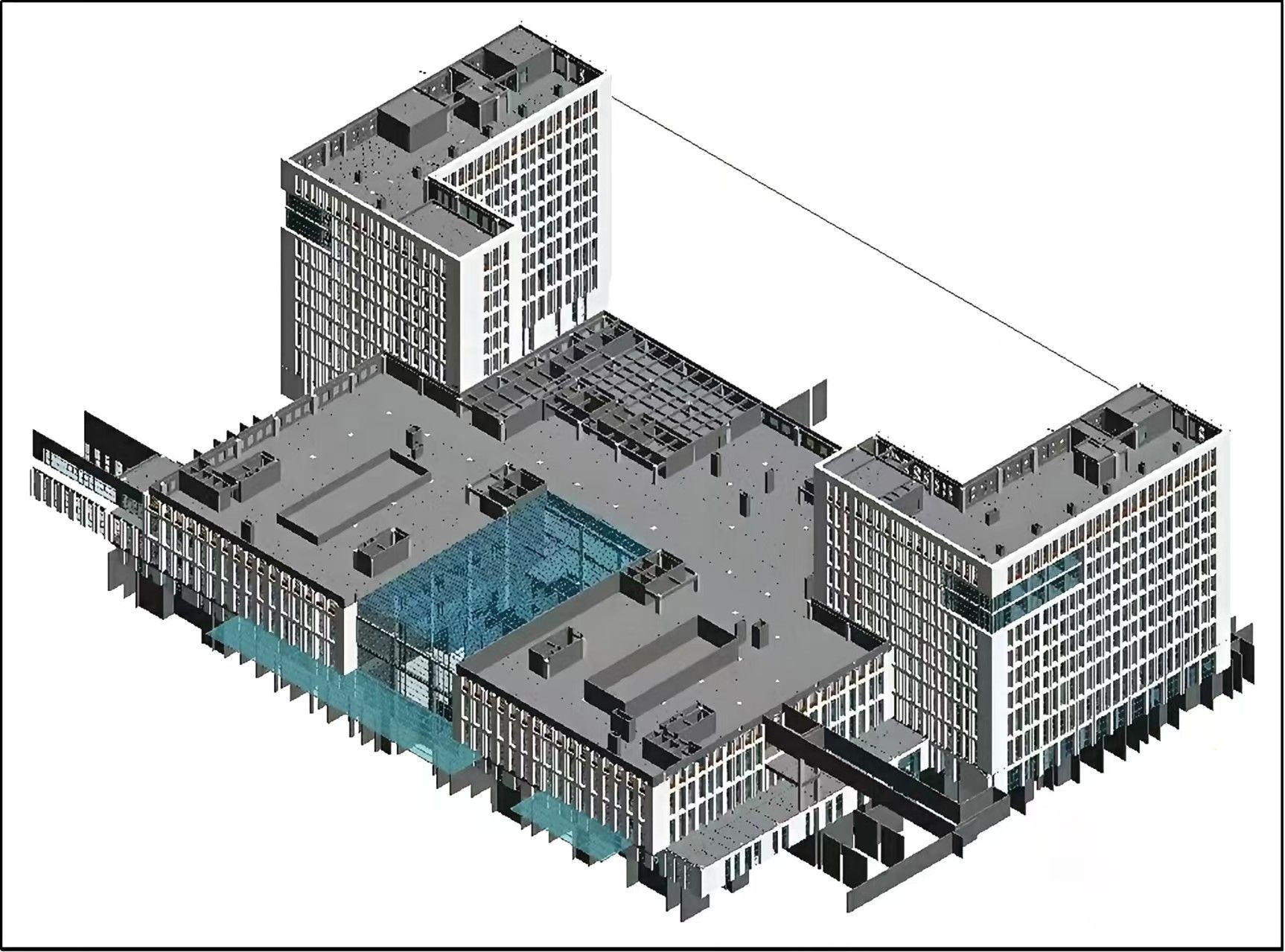

BIM技术的深度应用是该项目的一大亮点。项目团队搭建了BIM协同平台,整合全专业高精度模型,为施工提供强有力的数字支撑。在门诊大厅,面积高达1000平方米的钢网架玻璃采光顶结构复杂,安装精度要求极高。项目团队基于深化设计,应用“BIM+Dynamo”技术,采用参数化建模方式精准定位数以千计的螺栓球节点与杆件,并通过虚拟预拼装提前模拟安装全过程,成功将施工误差控制在±2毫米以内,比原计划提前10天高效完成。面对地下室直线加速器区域多结构厚、净高大的施工难题,团队利用Revit软件精确建模,通过三维可视化分析对复杂的模架支撑体系和冷却系统布置进行了充分的技术验证,其方案一次性通过专家论证,获得高度评价。

隔震技术的应用同样体现了数字化建造的优势。为满足大型公共建筑的抗震需求,项目选用了18种规格、总计368个摩擦摆隔震支座,覆盖建筑地下与上部结构。项目团队依托BIM模型,全面模拟了支座安装的全过程、力学响应以及与施工工序的匹配度,精确还原了预埋钢板与上下支墩的位置关系,有效规避了潜在的结构错位与干涉风险。通过数字化推演,优化了吊装顺序与定位流程,最终实现了隔震支座毫米级的布设精度,确保了每个支座都严格满足设计承载与变形要求。这项技术的成功应用,不仅显著提升了项目在高烈度地震区的抗震安全性能,也为后续同类大型公共建筑的减隔震施工积累了宝贵的实践经验和数据模型。

绿色引领 创新应用增效益

项目团队积极践行绿建循环生态智造理念,通过多项创新技术实现绿色建造与经济效益双赢。在材料应用方面,采用HRB500E高强钢筋,其强度较传统钢筋提升25%,实现节材15%,并通过精细化管理将原材损耗控制在2%以内,仅此一项就节约270余万元。施工工艺上,推广成品支吊架技术和预制构件,如地下室后浇带、隔震沟盖板均采用工厂预制,既保障了施工质量又缩短了15天工期。绿色设施方面,配备智能体检设备、太阳能路灯等,年节能效益达16万元。通过新技术应用整体实现节约成本555.14万元、缩短工期60天的显著成效,并荣获中国施工企业管理协会绿色建造竞赛三等奖及“二星”等级认证。

下一步,项目团队将继续坚守一线,聚焦关键节点,高标准、严要求推进各项工序查验、优化与提升,全力以赴确保工程保质保量如期交付。