在太原晋祠景区旁,山西建投四建集团的项目团队正对山西工人晋祠疗养院进行系统性修缮。这座始建于1951年的老建筑群,青砖灰瓦间仍可见苏联建筑风格,如今正通过现代化工艺焕发新生。项目总建筑面积6.5万平方米,包含19个单体建筑,建成后将成为集历史保护、职工疗养、文旅体验于一体的示范性康养基地,为新时代劳动者提供更优质的休憩空间。

融合古今的设计巧思

项目团队在完整保留苏式主楼及礼堂历史风貌的前提下,对新建建筑群展开深度创作。职工劳模疗养楼的坡屋顶设计采用现代钢结构精准复刻了山西民居特有的“五举五折”屋面曲线,既传承了传统木构美学,又显著提升了结构性能。面对健康管理中心与职工之家的多屋面交接难题,团队创新转化传统“勾连搭顶”工艺,将勾头滴水构件演变为连续铝板折面系统,在保持传统屋面韵律感的同时,彻底攻克了复杂接缝处的渗漏顽疾。疗养中心接待处则通过预制混凝土构件重现晋祠圣母殿檐角曲线,并将传统斗拱元素提炼为简约的现代装饰构件,实现古建符号的当代表达。在材料应用层面,项目团队通过玻璃幕墙的通透感、石材基座的厚重感与铝板屋面的轻盈感形成有机组合,使新建建筑群既延续历史文脉,又自然融入晋祠古建群的整体环境。

攻坚克难的工程实践

项目涉及新建、古建保护等多类型工程,单体数量众多,施工复杂度高。在推进过程中,项目团队需要克服多项技术与管理难题。

针对48个嵌套基坑因标高差异导致的支护受力不均和开挖顺序复杂问题,通过“隔一挖一”“坑中套坑”的跳序开挖方式,有效避免相邻基坑同时施工造成的应力叠加。每个基坑严格实施分层开挖,并在相邻单元间预留相应的应力释放带,使土体应力得以自然调整。配合人工修边和动态监测系统,形成有序的应力传递链,既防止了支护结构偏压,又解决了多基坑交叉作业的工序冲突。最终实现基坑最大水平位移控制在20毫米以内,较传统连续开挖工艺提升稳定性,并缩短7天工期。

为了保护距离基坑仅15.3米的历史建筑,承台区域的开挖精度必须严格控制。为此,项目团队特别制定了“一坑一方案”班组制度。每个基坑都配备专职技术员,从方案设计到施工验收全程负责。技术员会根据基坑特点制定详细施工计划,每天开工前向工人明确要求。施工过程中,班组自检、技术员复检、质检员终检,层层把关,用激光测距仪实时监测,发现误差超过20毫米就立即调整。完工后,所有施工数据都会存档备查。通过这套精细化管理方法,最终将开挖误差严格控制在20毫米以内,圆满完成了保护历史建筑的任务。

钢结构施工中,幕墙与金属屋面在拐角、弧形等异形部位的衔接尤为关键。由于这些部位形状复杂,传统防水材料往往难以完全贴合,加之不同材料的热胀冷缩性能差异,极易造成后期渗漏。为解决这一难题,项目团队多措并举,运用BIM技术进行节点深化设计,配合弹性密封材料的使用,有效适应了材料变形,实现了接缝零渗漏;采用分段安装与整体调校相结合的施工工艺,先按结构特点划分施工单元独立安装,待所有单元就位后,再通过全站仪测量进行整体微调,既保证了局部精度,又确保了整体线条的流畅美观;同时引入三维扫描技术,通过激光点云采集现场数据,与BIM模型进行毫米级比对,及时发现并修正施工偏差,将节点误差严格控制在毫米级。

构建绿色人居新生态

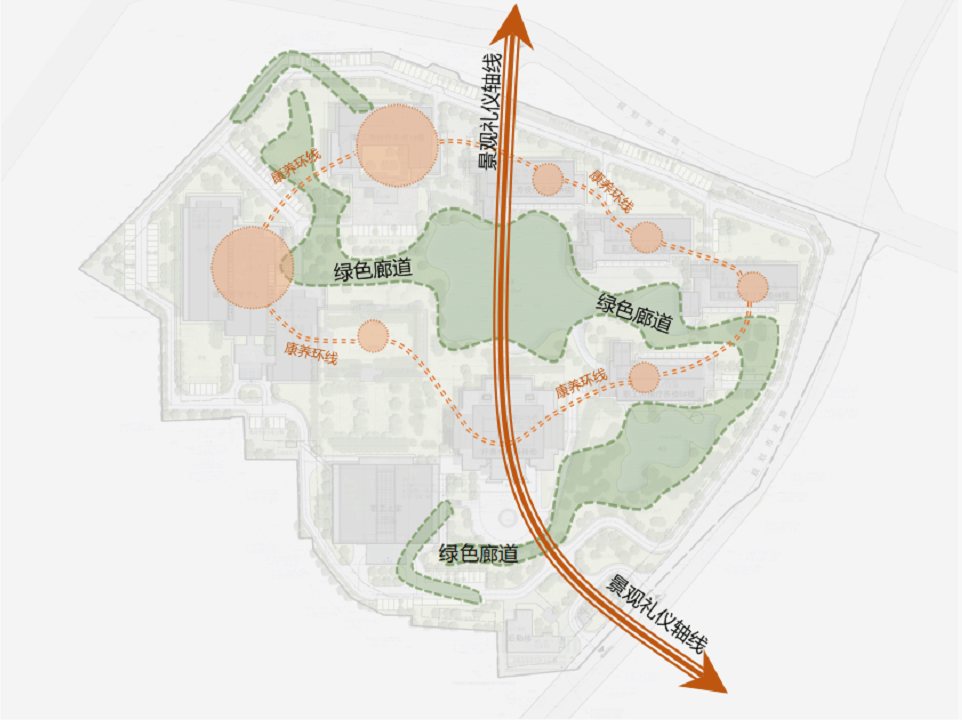

项目整体规划深度融入绿色生态理念,构建多层次康养环境。规划布局汲取传统园林“依山借势·傍水环绿”的营造智慧,通过建筑组团的错落排布,在行进路线上形成一系列框景和视线通廊,随着位置移动,建筑与景观的组合不断变化,形成“步移景异”的景观体验。在此基础上,景观设计进一步细化为三级构建体系——核心区以现代艺术手法打造主题景观,特色植物与透水铺装相映成趣;庭院区域保留原生大树,辅以四季花木;外围通过生态绿轴串联各类景观节点。这种立体化的绿化网络既延续了传统园林意境,又通过高密度植被有效调节微气候,实现生态与功能的和谐统一。

目前,项目完成主体结构及人防工程验收,正在进行幕墙、园林景观、室外道路施工。这座传统与现代交融的示范项目,正以其独特魅力展现着建筑与文化的和谐共生。